在不斷的嘔吐中我終於結束了雲南的旅行。當嘔吐將胃中的中餐早餐依序翻攪出來,看著它們一一告別我的身體進入馬桶,加上一些特別的氣味,彷彿內心也被掏空了。若每次的工作都能像旅行,沒有無謂的懷疑、勾心鬥角那顯然很好。

誠然雲南有許多令人難忘的風味小食,我也從來不排斥大陸食物。當地產的白米磨成米漿再擰壓成團切絲的「洱絲」比起普通麵條更Q甜彈牙,沖上熱湯撒上蔥花和滷肉,香噴噴嚼勁十足,切成塊的話便稱餌塊,熱炒拌青菜紅蘿蔔絲就很美味。

偶爾我靈魂脫體飄到了看似在飯店對面卻永遠去不到的洱海。偶爾腦海裡響起惠婷唱龍千玉加Graceful的聲音。偶爾我想起你咫尺更天涯。

簡單的生活被自己或他人搞得複雜時,我更想遠遠逃離,將話語吞下,沉入靜默當中。

クロコ 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣(148)

南京街頭賣玉蘭花的小販。 黑暗少女/攝影

有些事情是無法解釋的。它們不能被量化、不能簡單地用數字和圖表說明、更無法以語言傳達予他人。於是那就是永恆了。瞬間留存難再重現,非常寂寞卻又極為奢侈的一種複雜經驗。

我稱之為永恆的那些時刻,也許是醉了,也許很羞恥。也許令我不舒服或想吐。

為什麼我早就知道能在店舖A買到我穿得下又好看的衣服,卻總是要到店舖B遭受老闆的羞辱,我已深知她會以甜甜笑臉對我說:「妳穿不下唷!」或是「這版型真的太小了,我怕妳肚子凸出來會很難看。」之類下流的話並且伸手將我正在看的衣物取走,就像不希望得到肥胖瘟疫的女人再出現在她面前那樣,逼我試穿並非我喜愛的款式,我卻還是要走進那店裡,硬是拿著穿不下的潛水衣在自己身上比畫。為什麼他明明身在此處,卻對我說著想去別處的話,透過他的肩膀我看見背後那個人,他嘗試引起那個人注意,他看似對我透露了一些訊息,其實都是說給那個人聽,我知道他寫好的劇本也知道他想要什麼,還跟著演了下去,但我內心有無比的厭倦,這不是我的角色,我不想搭理。所以他找上另一個人說,「她好冷淡。」為什麼我勢必得面對深愛的人將我心撕碎,卻不能表達出靈魂的疼痛,僅能默默將它們積存於某處,等待私人的考古揭開曲折身世。

「那都是過去的事了。」若是能這麼說也好。

但卻不能。

「自1839年攝影機發明之後,攝影便一直與死亡結伴同行。因為攝影機逮住的影像,實際上是某事物在鏡頭前的遺痕,所以與任何畫作相比,照片都是更好的紀念物,紀念已逝的往昔、已故的親朋。不過要捕捉死亡的過程卻是另一回事;只要攝影機還必須費盡力氣地拖拉、放下、架好,它能拍攝的範圍就仍備受局限。 」Susan Sontag的《旁觀他人之痛苦》是這樣寫的。

我難以超脫永恆正如攝影機唯一的限制就是死亡,它自以為補捉了凝止的時間之死亡或著生命的消逝,但那都只是一種他人的角度,被紀錄下來的並非「死亡」本身,也不是「死亡」的過程,充其量只是一張紀念極微片段時間的觀光照片。

當打開MSN聯絡人清單而說謊的人還在說謊,每一天運轉的時程沒有停下,我知道任何眼淚或生命的磨損都不會改變這個他媽的世界,如果非要給它一個形容詞,我只能想到「命中註定」。如此荒謬、可笑又令人心傷,並且久久不能忘懷。

クロコ 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣(156)

古典音樂的印象派受到文學與繪畫印象派影響,它們不再注重曲式的對稱、古典的均衡,而以輕微細碎的和聲、旋律飄動如光與影,捕捉瞬間,具有絕佳的療癒效果。

當我快要忘記德布西時,因為「青春電幻物語」以及夏天高溫,又讓我重拾琴譜與CD。彈奏德布西的感覺很官能,他的和聲完美地傳達出19世紀末巴黎乾淨的空氣、陽光、雨後的庭園、晚間的月色,對於幼時的我來說,那應該就是「浪漫」的代名詞。法國人德布西眼中的「異國風情」五聲音階,也成了我的異國投射,實在是非常奇妙的一件事。

我有「蕭邦魔咒」,只要考試或演奏時選擇蕭邦的曲子,必定會發生彈錯音、忘譜等等恐怖事件,但大部分的老師依然認為我適合詮釋浪漫樂派的蕭邦,德布西太摩登、太難掌握,對於評審像是一道新潮的菜式,就算可口,卻不知該如何評斷。不能在考試時彈奏德布西,無阻於我喜歡德布西的作品,耽美沉醉的「快樂島」,異國的「映象」、「版畫」和「貝加馬斯克」,甜美憨態的「小孩子的天地」,還有感官的「牧神的午後」及「海」。我想知道1889年初次在巴黎的萬國博覽會上聽到峇里島Camelon音樂的德布西,是如何記憶並學會了那些異國音階的使用?又是如何將它們變成法國風味的鋼琴樂曲?

在1908年完成的「小孩子的天地」,是德布西送給女兒的禮物,第一首「老頑固」是德布西謔仿克萊曼第練習曲的幽默作品,手指的反覆動作、重覆同樣音型的形式,幽了無聊的「練習曲」一默,卻也因加入德布西最擅長的延音踏板,產生奇幻的感受,結尾左手的五度音群尤有勵志效果。

哎哎。在我注視南京古老城牆時,德布西的樂曲無由浮現心內,單純的美好讓我想哭,氣溫頓時下降幾度,汗溼淋漓的身體,好像也不那麼黏了。

クロコ 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣(686)

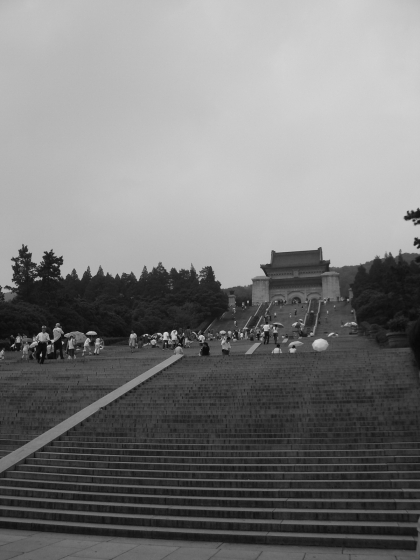

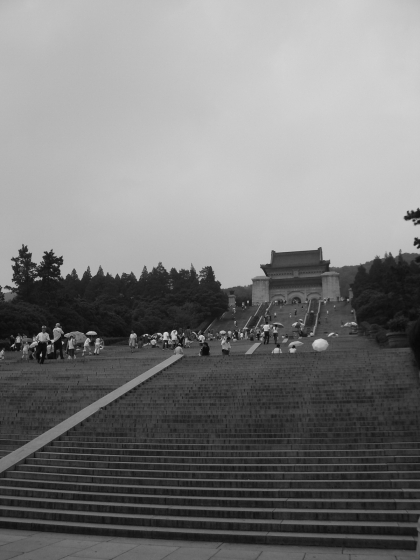

無法鼓起勇氣爬上去的中山陵。 黑暗少女/攝影

是否喝得太多了。

不。不該有「太多」這個量詞的存在。最好讓血管流動酒精,雙眼迷茫如同使用了柔焦鏡頭,再殘酷的世界也變得好美。我喜歡。

我們在奇異的酒店中一杯接著一杯,在餐廳中一邊觀賞足球比賽一邊喝下瓶裝啤酒,在飯店的床邊調製令人心神晃蕩的飲料。

我的朋友D說,「隔天大便,沒有大便的味道,卻充滿酒氣。」

這難道不是另一種境界嗎?就算我在中山陵前如一片酸菜(友人P:不!妳沒那麼瘦!)要死不活曝曬陽光下,腦中依然滿是啤酒香。將它們灌入身體,讓這具身體提早腐壞破滅,反正最終也不過如此。

クロコ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(145)

南京大屠殺紀念館。 黑暗少女/攝影

我並沒有因此變得比較開朗。殼仍然隨時打開歡迎我回去,但內心也隱隱覺得,若是習慣了那黑暗帶來的安心感,恐怕不是太好。

和好友一起出差和每晚的酒以及38度高溫讓一切變得如夢似幻,虛空的虛空,沒有計畫沒有路線,南京是日頭地獄,我們融化在黏膩的街道上,我想起一本旅遊書說「南京是中國大陸最美的城市。」但路過巨大梧桐樹底下,不管什麼愛情傳説都變得不切實際,說它陰涼不如說是陰冷。

爭戰的日常才是人生王道,我恨他們,恨自己太愚蠢,我愛上的那些臉孔都不是真的。

クロコ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(192)

長官打了一通電話,「喂,這次杭州、橫店,就妳去吧。」

我的心裡,又喜又悲。喜的是可以逃離地府往神州觀落陰,悲的是,我真的不想再去橫店了呀......

如果不是因為工作,我可能一輩子也不會來到浙江橫店吧。橫店影視城是大陸最大的影視基地,它距離上海有380公里、離杭州也有180公里,光是坐車就要坐上5、6小時,塞車時更久,但因場景規模完善,從秦王宮到明、清宮闕、江南水鄉,廣州街等一應俱全,不少戲劇電影選在此地開拍,「人間四月天」、「雍正王朝」、「無鹽女」、「天下第一棧─金茂祥」等電視劇和「英雄」、「無極」等電影都是「橫店出品」。

因為車途遠、大陸休息站的廁所又相當驚人,每次到橫店,只有像要補回平常幾倍的睡眠那樣不吃不喝地狂睡,一路睡到底。夏天的橫店氣溫特高,冬天的橫店,又會冷到下雪。雖然它被稱為「東方好萊塢」,但我至今依然記得,初次到橫店時,家戶燈火黯淡,一戶中只有一盞垂吊的燈泡,就連店家也半掩著門,看來鬼影幢幢。那個晚上,我們探的是「聊齋」的班,司機開著小巴在荒無人跡的路上奔馳,一路上山,不斷說「一會兒就到了,就在前面」,卻還是飆了半小時以上才到達拍片現場。

當天晚間的場景是「閻王殿」,走進看來很像廢棄工地的片場,果然有不少身穿白衣的鬼魂和蚊子飄來飄去,劇組給傻眼的記者送上礦泉水,不知是誰踢倒了蚊香,在一旁抽菸的牛頭與馬面見狀默默表示:「喲,留神點兒啊。」

橫店就是這樣一個很容易令我恍神的地方,只要在那裡待超過三天以上,我就會變得魂離人間,分不清是現實還是虛幻。所以我實在很佩服在那裡拍戲兩、三個月的演員們,他們肯定擁有超人的毅力。看大牌演員在橫店備受折磨,也是一種樂趣,有一個下午,我們在飯店的大廳訪問押尾學,第一次來到大陸拍戲的他忍不住爆粗口:「fuck off!DVD不能看,超無聊的!」劇組中有香港、台灣、大陸、日本演員,種種文化不同,大家用廣東話、普通話、英文、日文對著戲,只見押尾學在片場等戲時,總是皺著眉頭坐在專用的涼椅上,默默讀著劇本。後來他回到日本接受訪問,坦承「再也不想去中國拍片。」

但橫店也有一種異常的美,在那裡沒有路燈、沒有光害,傍晚的晚霞層次豐美像是整個天空都在燃燒,晚間滿天星星則像要墜落般的亮。有次從義烏到橫店的路上,遠方的村落放起了煙火,悶聲爆炸黑夜,樣式再陽春的煙花也比豪華的國慶煙花還要美上百倍。

クロコ 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣(937)

北京,它不是我的靈魂故鄉,也不是實體故鄉,卻十分合適做為一個夢的迷宮。

巨大,荒蕪,為了奧運而趕工的各種工程,變化劇烈的天氣。

我在北京就想要慢。與上海不同,時間被撥慢至少十五分鐘,計程車開往無盡邊界,車程中睡著又醒來,卻還在同樣的地方打轉。我想要遲到。我忽略時間。我喜愛那夾縫中的陰森感,彷彿有一瞬間脫離人間,與沙塵暴中灰濛濛的貓毛天色混沌一體。

人們說著同樣的語言,又各自取索陌生的鄉音。商城中的男女櫃員,賣回族煎餅的小販,川菜店的廚師與服務生。

我如同幽魂飄盪在這古老城廓,高牆外的世界與我不相干,夢的輪迴中也無喜悅也無悲傷,紅色的絲織錦被如今靜靜鋪於不再有人躺下的床板,隔著一層怎麼也擦不乾淨的玻璃,有人留下了難以辨識的指紋,身世流轉,彷彿就那樣認定了。

クロコ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(283)

那家沙龍名叫「愛手愛腳」,我們第一天經過時,已是半夜,過了營業時間,卻無法不被她的氣氛吸引。

特異於四周三里屯酒吧歡娛的氣氛,「愛手愛腳」很安靜且摩登,打光的櫥窗中有一只竹椅,竹椅上躺著一頭睡著的金吉拉貓,我們輕輕敲了玻璃,貓的耳朵豎了起來但沒有醒,尾巴微微擺動如有風吹。

白天進去,挑高的空間裡擺著一張漂亮的紅色絲綢扶手沙發,上置三枚厚實的黑色絲絨抱枕。旁邊是一棵高幾有三公尺的盆栽,油亮水綠,生氣勃勃。水族箱裡,兩隻小型美洲鱷趴在岩石上,一直線的瞳孔像是鑲在黃鑽上般閃亮。牆面一半是沒加工的冷調水泥,一半作成不規則突起,上金漆。

後來才知道,沙龍屬於一棟名叫「

クロコ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(386)

那

那是三里屯南街,我的舊地圖上並無註明,這城市有如植物不斷生長,於是我在巷弄裡迷了路。

雖然是三里屯,但南街沒有夾雜各種外文的交談,沒有閃亮的霓虹招牌,只是一條安靜且普通的街道。

和ECD在北京的小酒館見面,也見到他的朋友Frank和Una。一走進酒館,看到ECD的背影,我一時竟無法確定究竟是不是他。 ECD一如往常喝紅酒,北京這晚稍冷,酒吧中的悶漸漸成了溫暖,談話的氣氛非常順暢, ECD總是可以給大家帶來安心感,就在他一邊抱怨我們學壞了當中,兩瓶紅酒悄悄被喝完。

微醺之中,那裡是家?那裡不是家?我已無法分別。

クロコ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(192)